| 2005年度 ベトナムミステリーツアーin Kobe〜足元の国際理解 |

くわしくはこちらをご覧下さい。

|

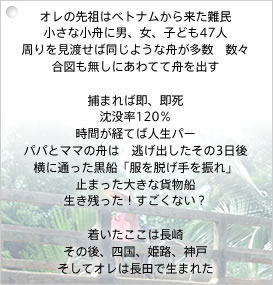

これは、神戸生まれのベトナム難民2世青年が、両親の祖国脱出劇をリズムに刻み込んだ「ラップ」の歌詞。

このプログラムは、事前に「青年海外協力隊の方と、「難民」についてワークショップ!」で、難民の方について学んだ後、この歌を作った青年の母親ハ・ティ・タン・ガさんと、新長田周辺の、ベトナム料理店等を回り、その後、鷹取コミュニティーセンター内の「NGOベトナムinKOBE」で、質問をしたり、話をうかがったプログラムです。 |

集合地点の新長田駅前広場。風もあって、今日のチャレプロも寒気との戦いかと思っていたところ、そこへ現れたのがハ・ティ・タン・ガさん(ガーさん) 集合地点の新長田駅前広場。風もあって、今日のチャレプロも寒気との戦いかと思っていたところ、そこへ現れたのがハ・ティ・タン・ガさん(ガーさん)私たちはまず、日本からベトナムへ思いを馳せる途中として、駅の近くの沖縄の食材店へ連れて行ってもらいました。 トロピカルフルーツのアイスも食べました。 その後国道沿いを歩くこと数分。ガーさんが立ち止まったので、ふと見ると、「ハーロン」という名前の看板。 ベトナム料理店と言うことで、中に入って店の説明を受けました。現地直輸入の缶入りナタデココを頂き来ましたが、見たこともないフルーツ等、その種類の豊富さにびっくりしました。 |

|

その後、ベトナム難民の方がされている雑貨店をもう1軒回った後、向かったのは、たかとりコミュニティセンター(TCC)。ガーさんの説明は一生懸命で、それに、何より日本語がうまいのでびっくりしました。ガーさんが代表を務めておられる「NGOベトナム

in Kobe」もこの中にありました。 その前に、ふと目に止まったのは、FMわいわいというミニ放送局。 これは、長田区に暮らすベトナム人が、阪神淡路大震災で、言葉の壁に大きな不安を抱えながら避難所暮らしをしていた時に、ベトナム人に必要な情報を伝え励まそうと被災べトナム人救援連絡会議が中心になって、カトリック鷹取教会ボランティア救援基地の中に立ち上げられたミニFM局。ベトナム語だけでなく、フィリピン人に向けたタガログ語・英語、南米人に向けたスペイン語、そして広く地域住民に向けて日本語と、10の言語で放送をしているということでした。 さて、NGOベトナム in Kobeの事務所は、すだれの向こうのスペースに大きなソファー。なぜか、「ゆ」と書いた飾りが壁に掛けられていましたが、そこで、みんなからガーさんへたくさんの質問をしました。前日に難民事業関西支部の寺西様からワークショップ形式で難民について考えた後だけに、生徒達の質問が続いた。ガーさんはその一つ一つに丁寧に答えてくださいました。 |

| 例えば、こんなことを知ることができました。 ガーさんが難民として祖国を後にせざるを得なかったのは、19歳の時。ちょうど、私達の年齢。 兄弟はなんと13人。ただ、その内4人がすでになくなったという。亡命の仕方は、兄弟一人ずつ。全員が一度に帰らぬ人にならないようにという父の意志で。父はベトナムに残った。 子だくさんの社会構造。男は残るという点等、昨日学んだとおりのことを、実際に難民として祖国を追われたガーさんから聞くと胸に迫るものがありました。 ボートは過酷だった。波が来るだけで、転覆しそうになった。台風でも来ようものなら終わりだった。(これは、昨日、教室で、ボートの大きさのロープ内でしゃがみ込んだことを思い出して、ガーさんの体験に思いを馳せることが出来た。)ただ、祖国を出る時はこわいと言うよりも、とにかく出て行かないとと言う気持ちで一杯だった。砂糖とレモンを煮詰めた物を持って。(これは、疲れたり食料が無くなったりしたら、食べるようには両親の考えからだったようだ)。 日本語は一生懸命学んだ。学ぼうという意欲のない人もいる一方で、まず単語を覚えていった。(確かに、ガーさんの日本語は流暢だ。病院で在日ベトナム人のために通訳をしたりもされているという) 日本に来てうれしかったことは学校へ行けること。驚いたことは、親子関係がベトナムに比べていい加減に見えたこと。それと、こんな話もされた。 震災の時、ベトナムの人はただ、生きてて良かったと思ったが、日本人は財産を失ったので生きていても仕方ないという風に考えた人が多かった。 他にもいろんな話を聞けました。 外国の人は時として憧れられるけど、アジア系は軽く見られることが多い。環境次第で人間は変わるし自信もつくと言うこと。等々。

最後にガーさんと別れる前に、ベトナム料理を少しごちそうになりました。 |

|

||

『難民』この言葉は私にとって身近なものではありませんでした。まして日本にその様な人々が多く住んでいる事なんて全く知りませんでした。 もし私が今迫害を受ける恐れがあり、日本を出て行かなければならない状況となったらどうするだろうか…。とても考えられません。 私たちの目にうつる一人のベトナム人女性。今では普通に暮らしているように見えるけれど、話を聞いているうちにガーさんが受けてきた苦労は計り知れないものであると痛感しました。 足元の、身近な場所に、それも、白人に限らず、多くの外国人が人知れず多くの問題を抱えて、その中で一生懸命人生を切り開いていこうと努力している。そんなことに気付くことができました。 「みんなに理解してほしい」 ガーさんが最後に言ったこの言葉は力強く、私には何か心の叫びのように感じられました。 今私たちに出来ることは“理解すること”。私は今回のチャレプロを機に、少しだけど在日ベトナム人のことについての知識を得ました。 当たり前だけど、理解するためにはまずその人自身が知らなければいけません。だから私は何らかの形で色んな人に伝えていく役目をしたいと考えました。まずは家族、友人など身近な人に今日学んだことを話したいと思いました。(斉藤) |

||

|

||

| トップにもどる |